專欄

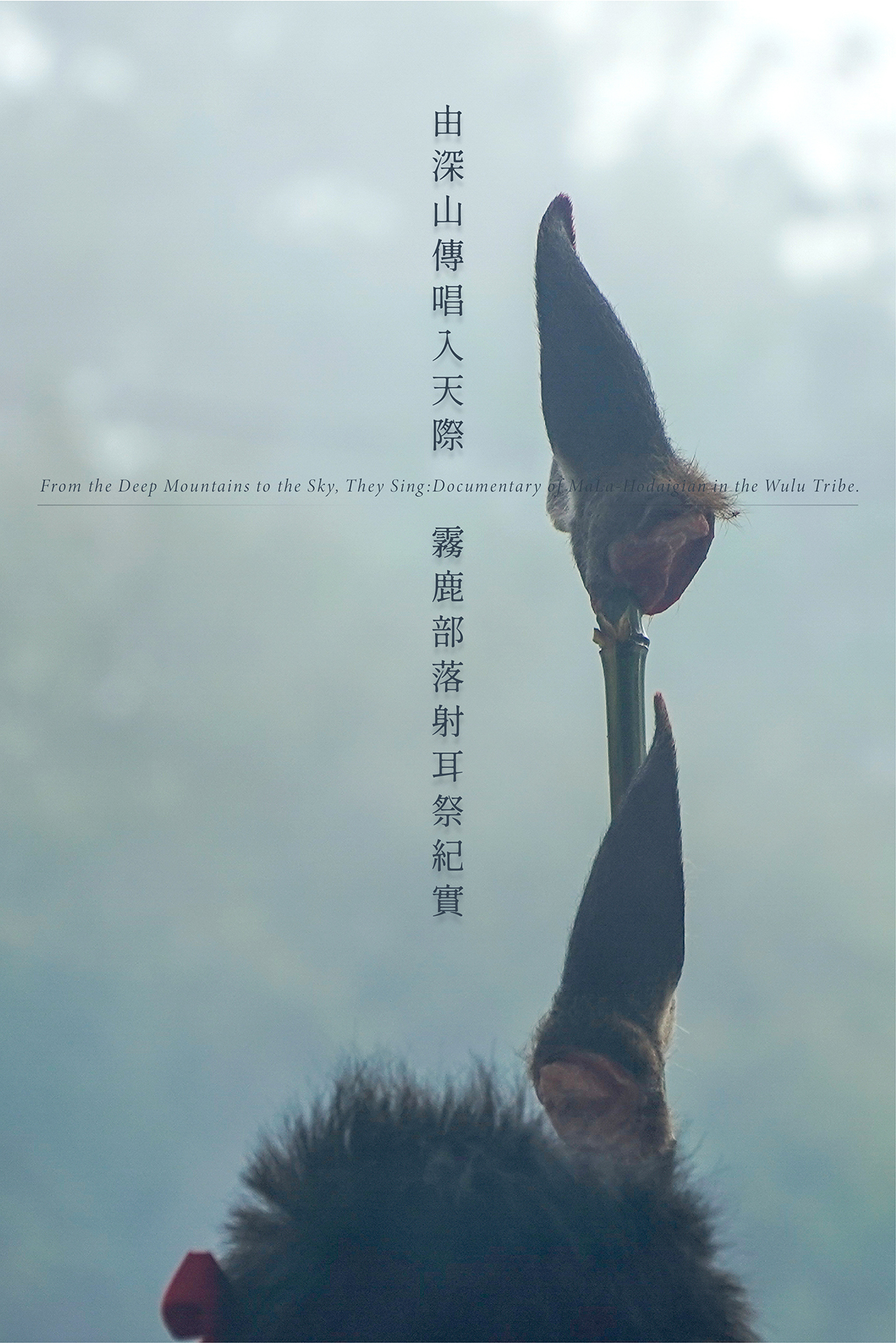

祖靈的女兒──排灣族女巫包惠玲Mamauwan

這裡是東部排灣族唯一還保存著五年祭傳統祭儀的部落-土坂部落Tjuabal。包惠玲Mamauwan 是現任土坂部落的首席女巫,部落裡族人各式各樣的疑難雜症都有可能找到Mamauwan來尋問,不論是考試祈福、新屋納福、新生兒取名、久病不癒、問夢占卜、喪家招魂等等,各個大大小小的事更甚是非本部落、非族人,只要覺得有需要都可以向巫師詢問。

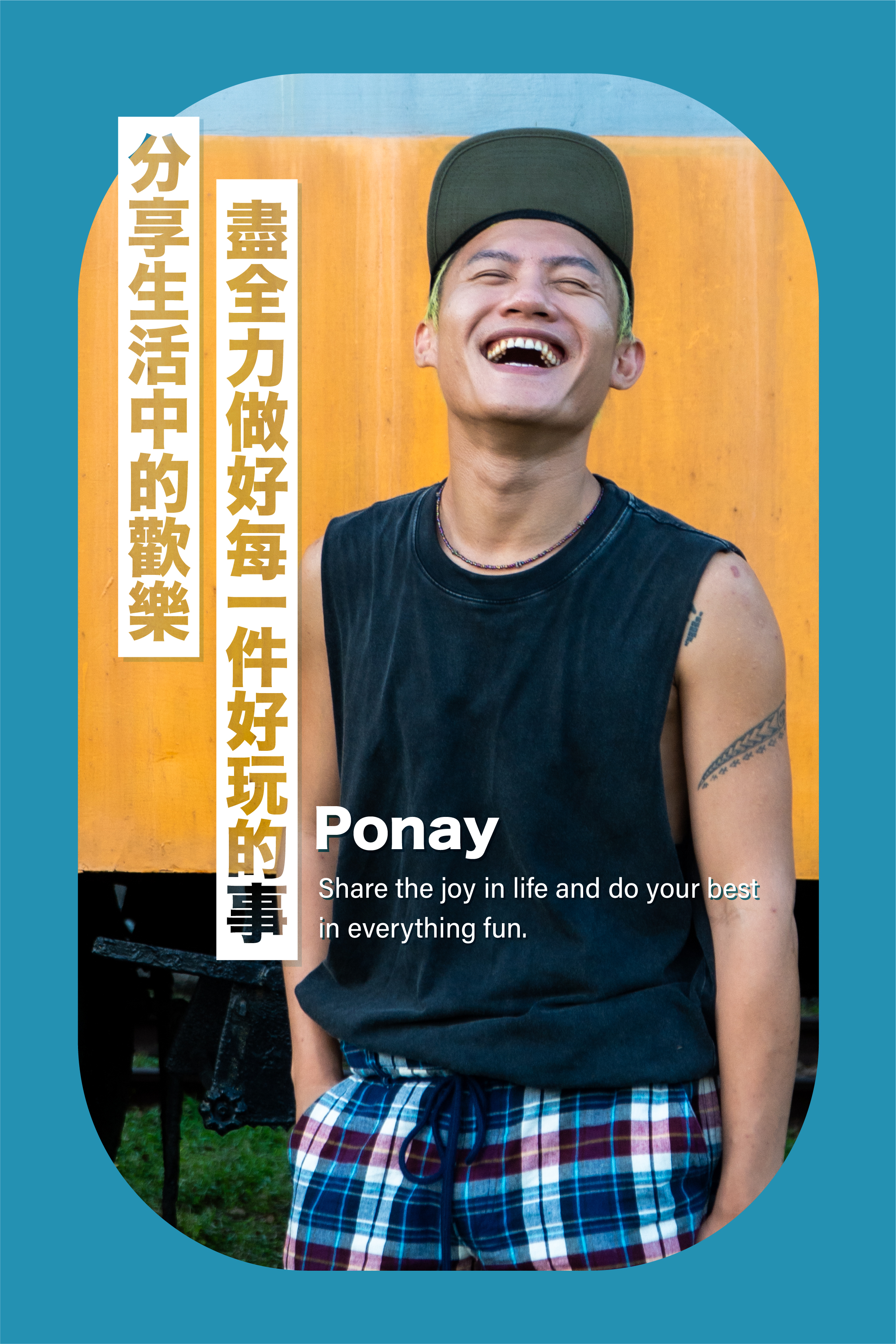

分享生活中的歡樂,盡全力做好每一件好玩的事 -Ponay

「來賓點唱這一首~」畫面中央擺放著一架電子琴,頭戴著帽子的Ponay深情地唱著歌曲。聽著聽著怎麼與熟悉的歌曲唱法不太一樣,卻又深深的被這歡樂的氛圍吸引著。看完「Ponay的原式cover」影片的觀眾總是這樣回應:「太洗腦了!聽完都忘記原曲怎麼唱了」、「每次來聽一定大笑!太歡樂了」。

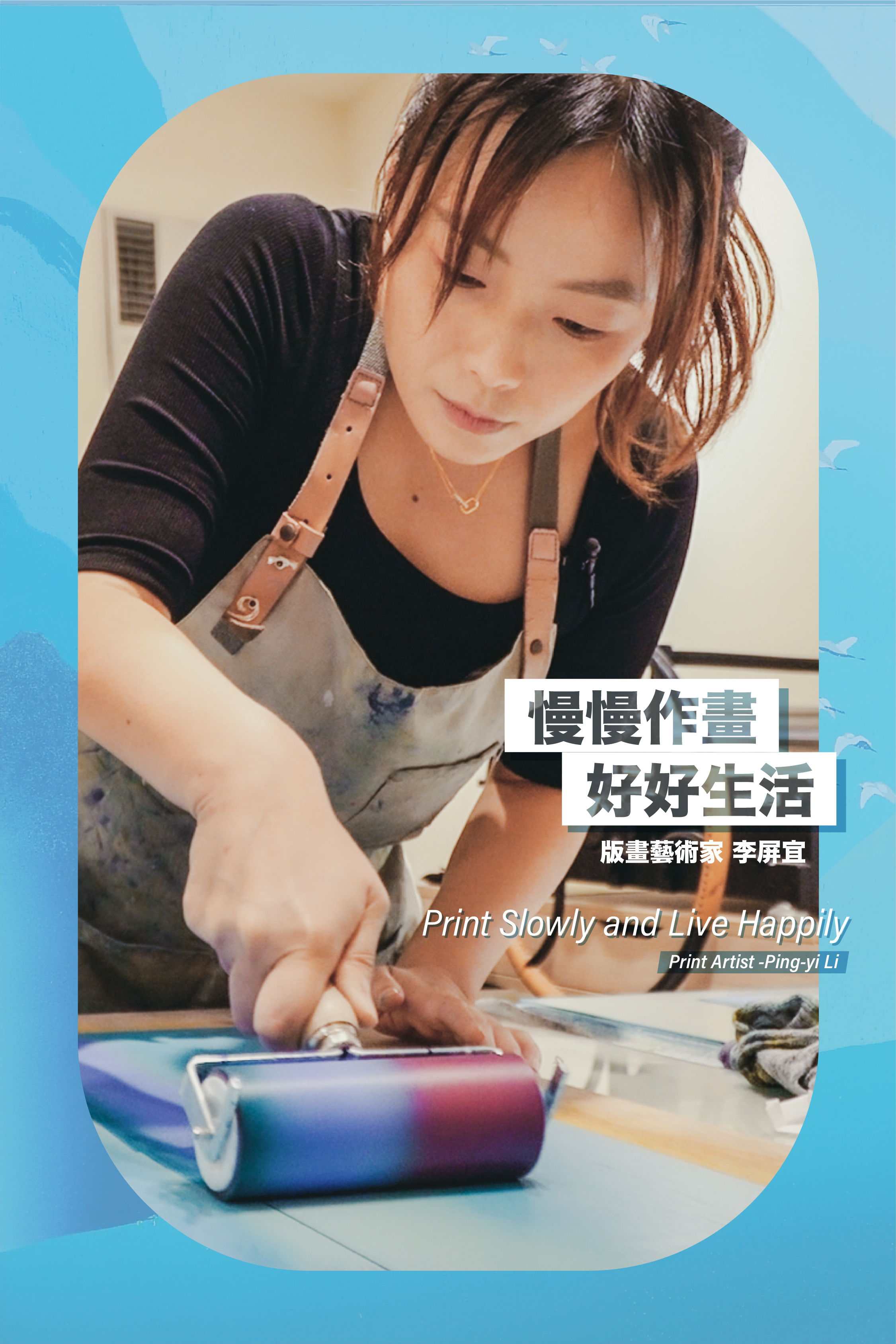

慢慢作畫 好好生活-版畫藝術家・李屏宜

鮮豔飽和而和諧共存的色彩,烘托出既寫實又奇幻的韻味,偶有衝突的美感,偶爾又寧靜得令人發呆。版畫藝術家-李屏宜的畫作,擁有這般獨樹一幟的魅力,像是不具名的邀請,帶領大家細細品味畫作中豐富的細節。

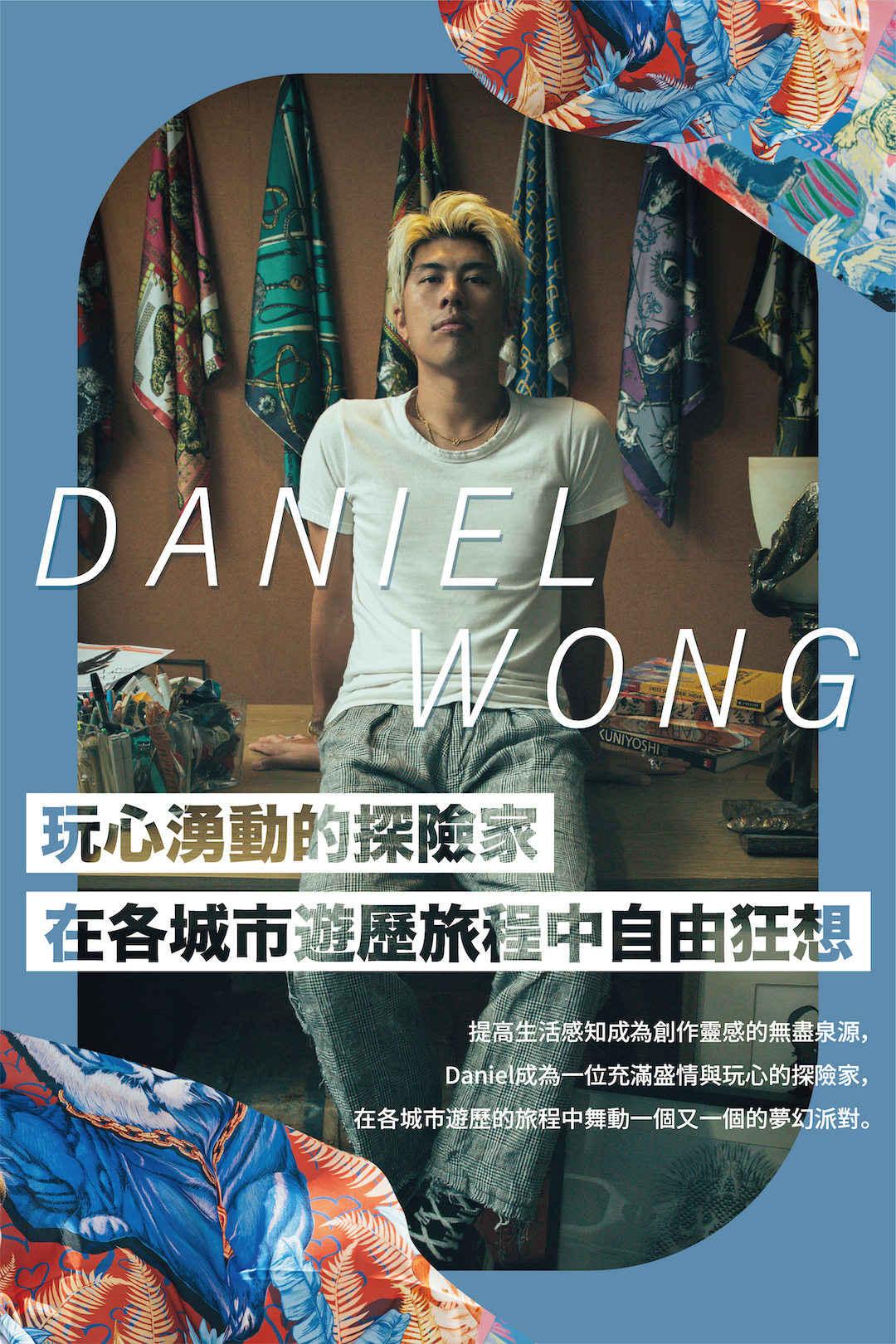

Daniel Wong —玩心湧動的探險家 在各城市遊歷旅程中自由狂想

無論從那裡開始,尋找到自己的方向進而確定了目標堅定地走到這,對他而言是一段奇妙的旅程,此刻又是另一個階段的開始。任何時候我們都可以擁有美好的「啟程」,和我們一起探索每一段不同風景「啟程」。

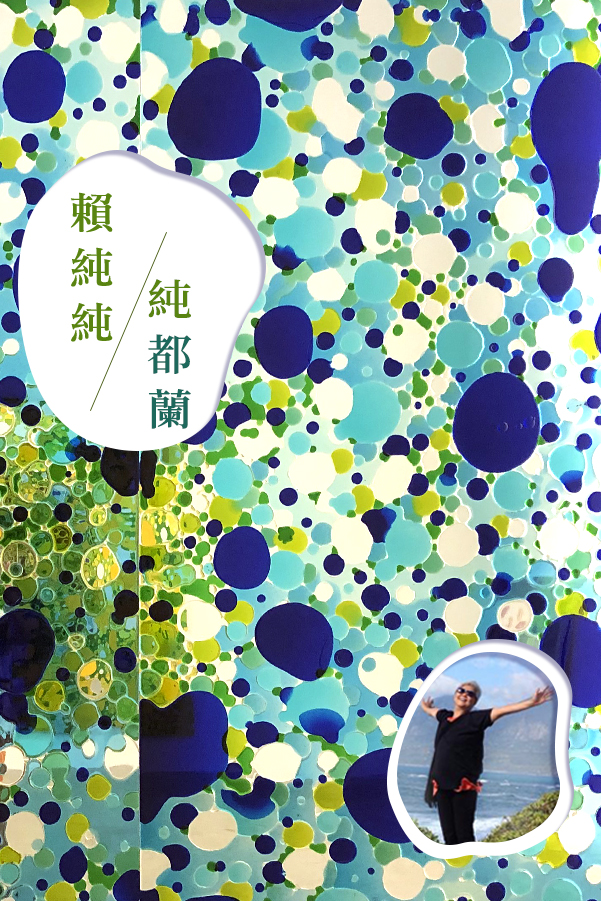

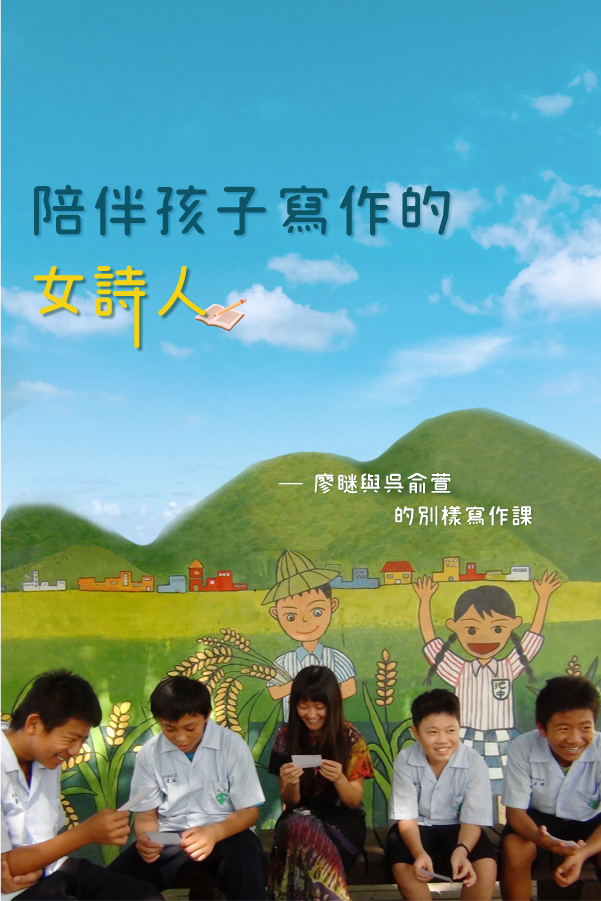

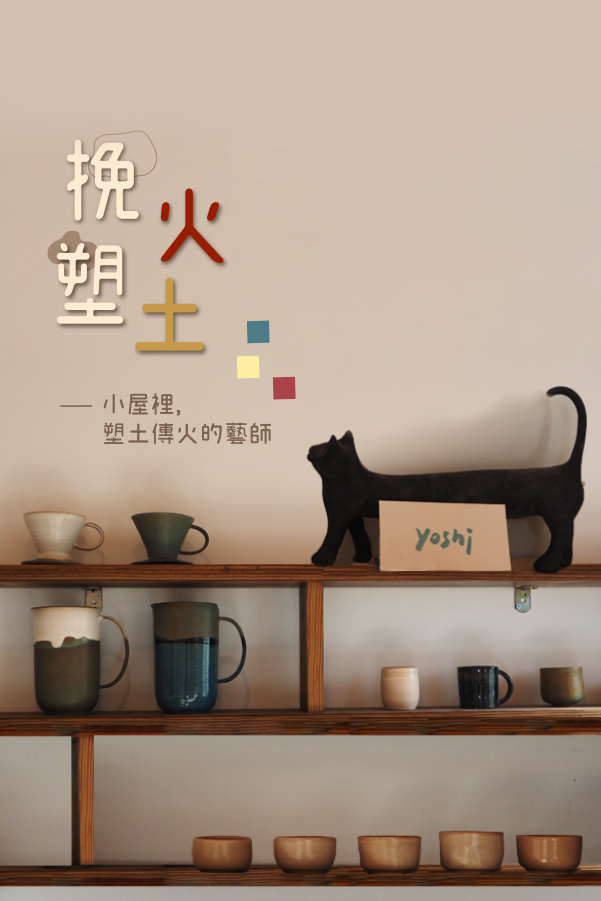

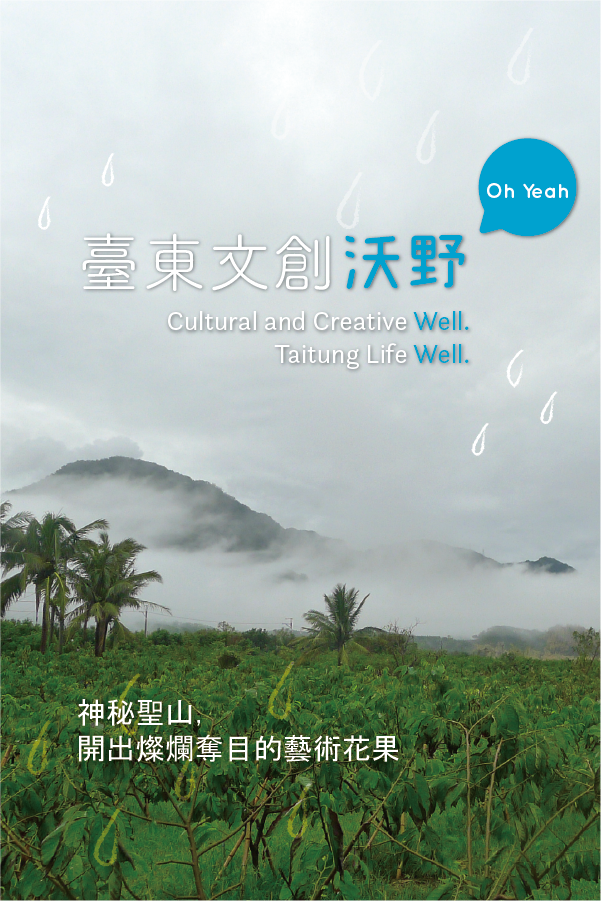

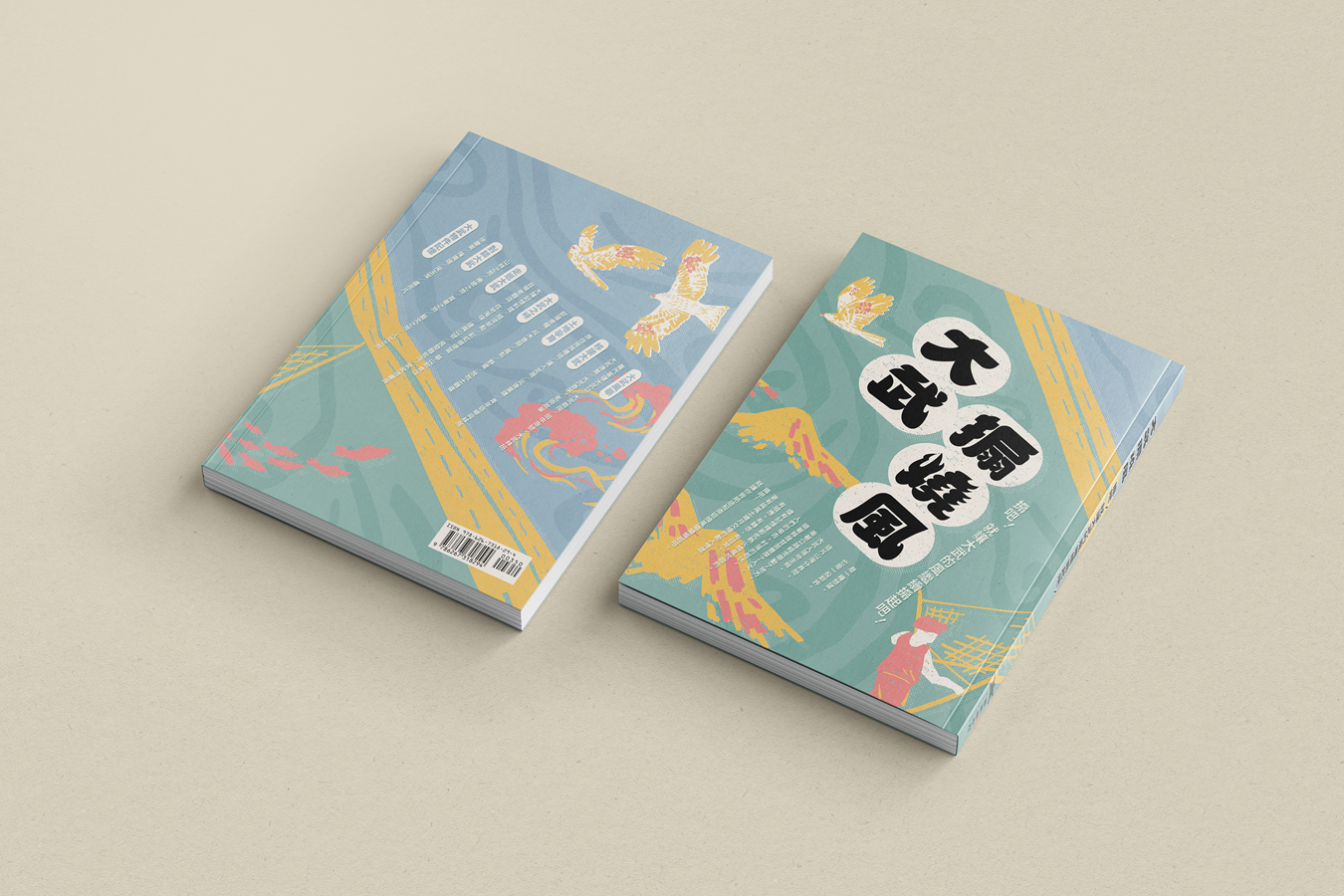

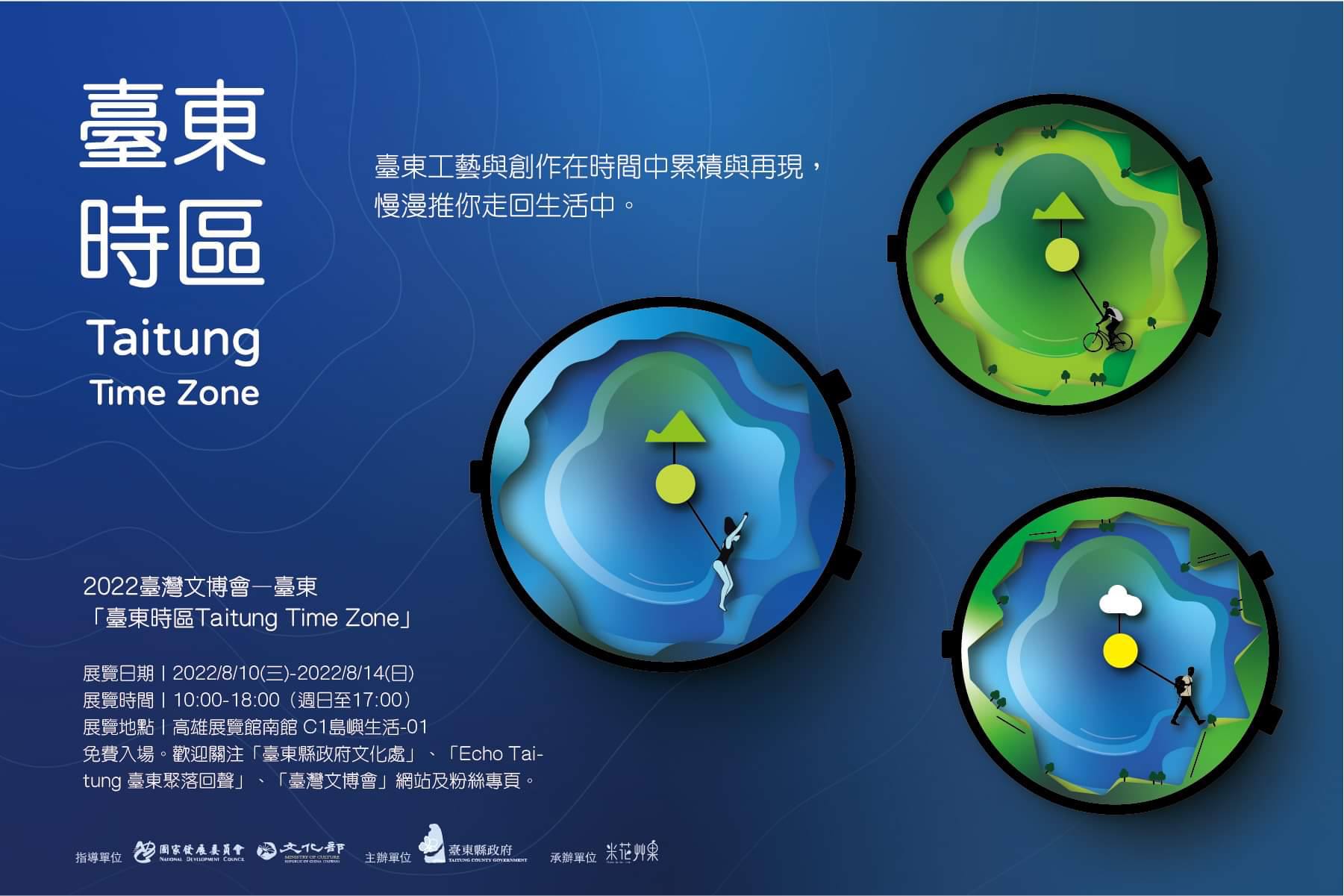

源於土地自然及人文淬鍊【2022臺灣文博會—臺東館】以獨具風貌的工藝及文創設計步入國際視野

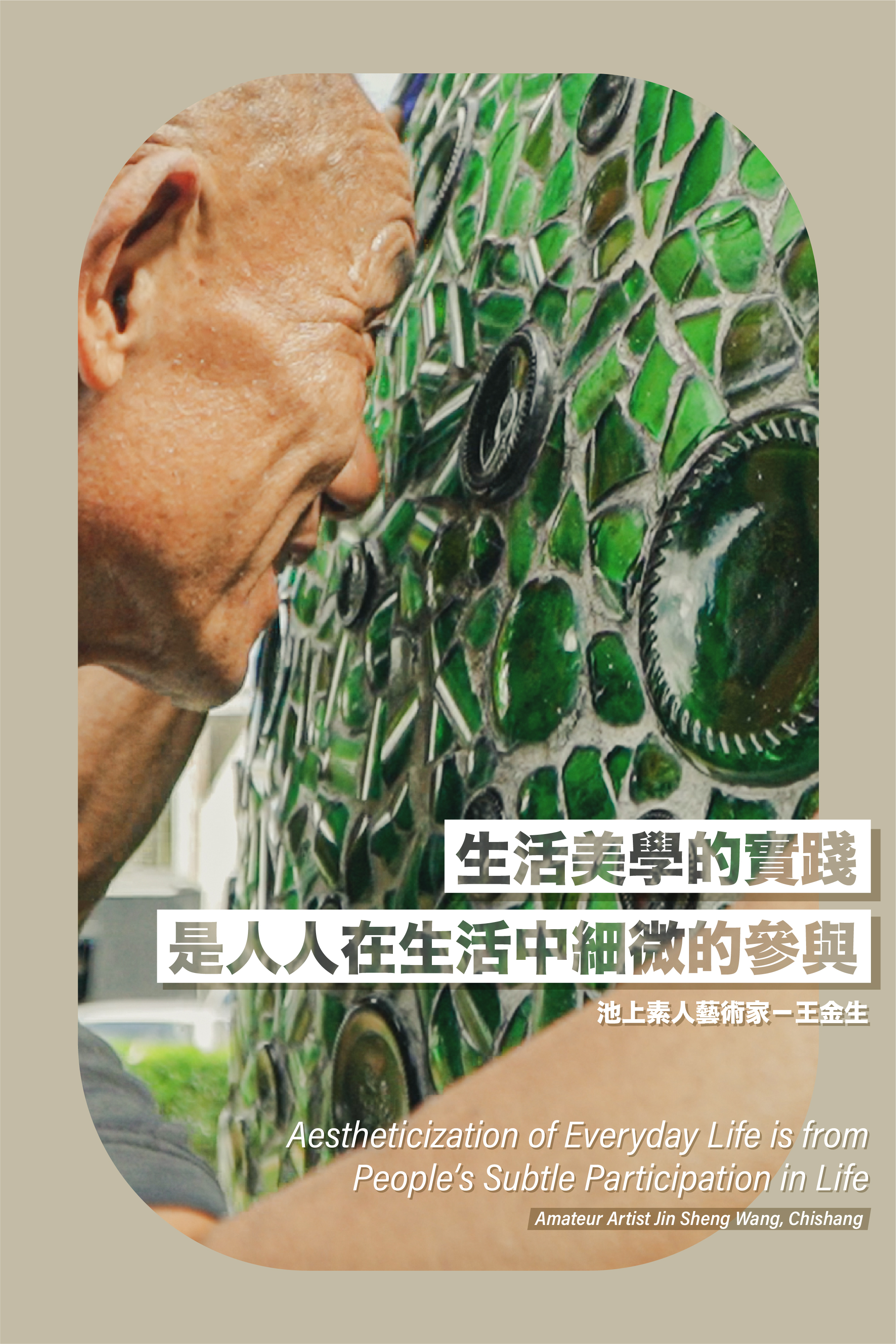

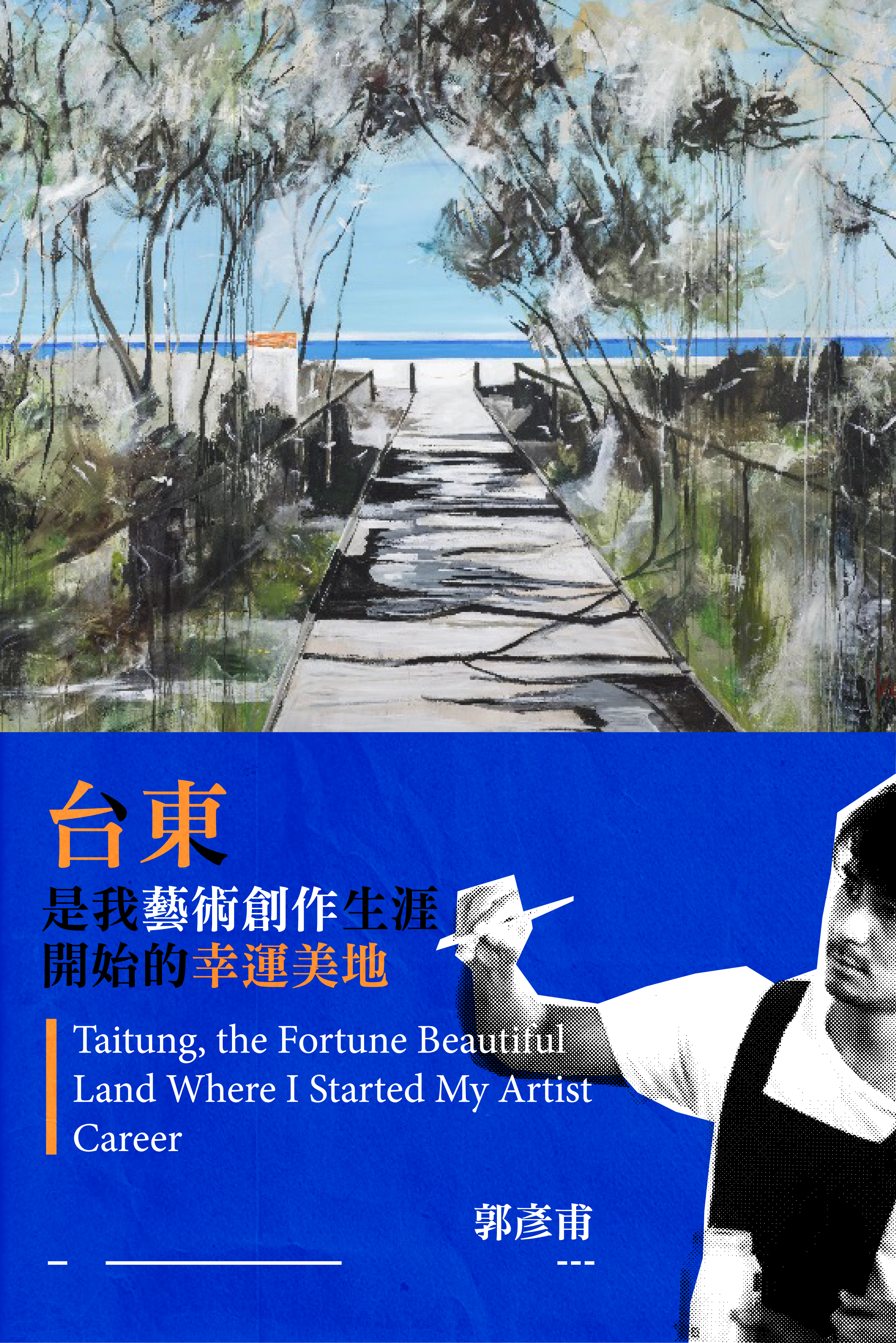

抵達臺東,彷彿進入另一個時區,海風溫柔吹拂著與土地共生的人們。近年臺東縣政府以文創設計為橋樑,行銷臺東獨有的自然、人文、工藝,舉辦多項計畫並積極邀請文創、工藝品牌參與「臺灣文博會」、「臺灣設計展」等大型展會。期望藉此增強各產業間的連結與合作,透過落實慢經濟,文創開發與露出、多元輔導,提升地方能量、帶動發展,不僅彰顯臺東獨特價值與品牌魅力,更讓臺東的工藝創作、生活美學與文創設計品牌步入國際視野。

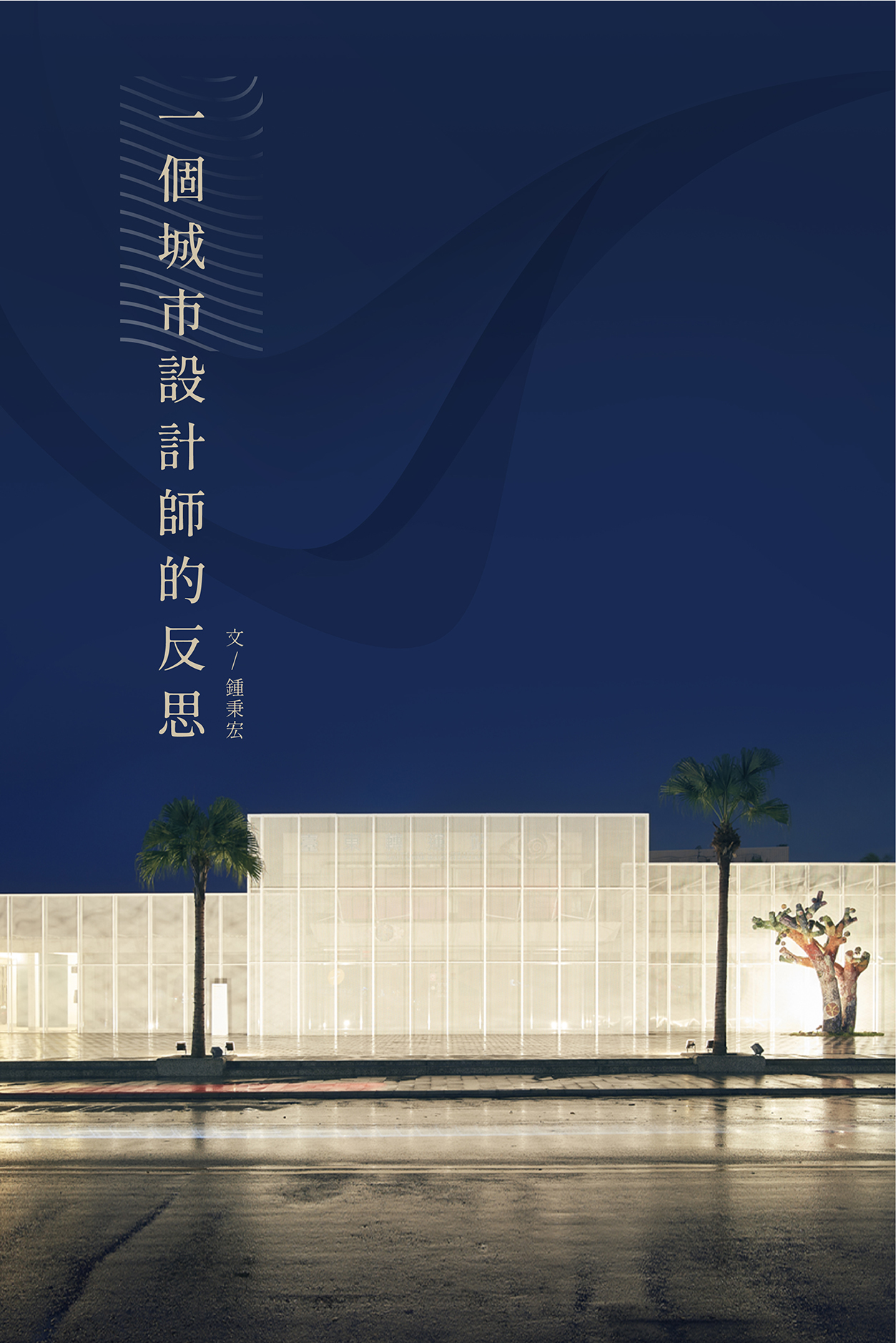

【2021臺東設計師週】設計師交流之夜-跨界增值 設計臺東共好 EXTRA TO XTRA IN TAITUNG

2021臺東設計師週-設計師交流之夜於臺東美術館戶外舞台展示年度共創計畫成果,邀請知名花藝設計團隊CNFlower創辦人暨總監凌宗湧擔任展區裝置策劃,並帶領卑南國中時尚設計美學專班的同學一同進行共創,同時邀請跨界藝術創作者孟耿如、音樂人舒米恩擔任代言人分享跨界設計經驗。

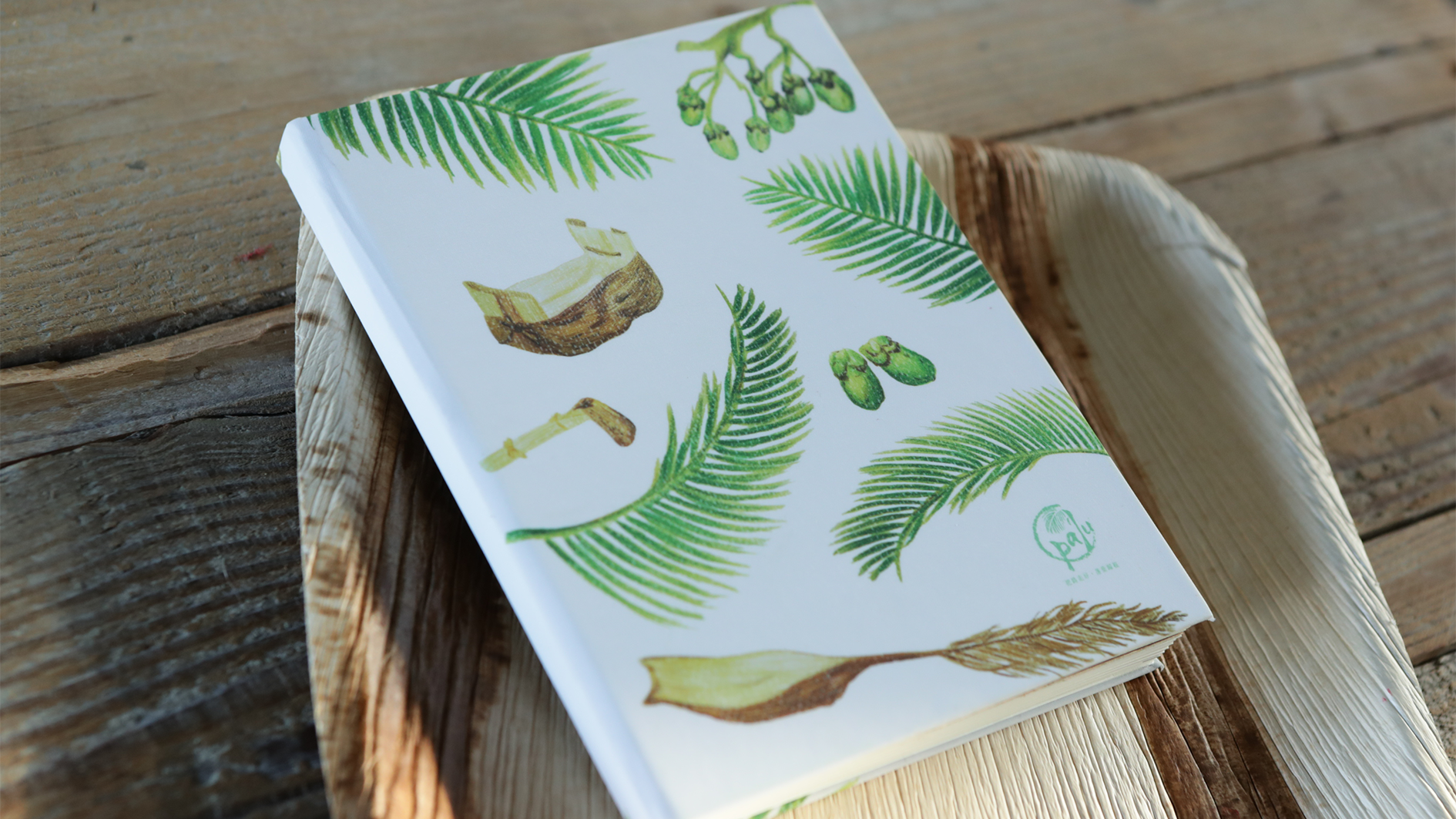

不急夫婦 Nosoon Couple -用愛轉動品牌 開展原住民文創的新視野 Run the Brand with Love, Develop a New Vision of Indigenous Cultural and Creative Industry

說到東河,你想到什麼?你可能曾停在這吃肉包,或特地來觀賞臺灣國際衝浪公開賽,但今天我們拉開一場知性輕旅行的序幕,拜訪臺東新生代文創品牌-不急夫婦的基地,並聽他們聊聊關於原住民文創的故事吧!

2021 臺東巷弄舊事生活節 2021 Taitung Historical Street Festival

由臺東縣政府文化處舉辦的「2021臺東巷弄舊事生活節」9月5日在中華會館內開場,搭配《一卡皮箱》舊物展覽與古典鋼琴及聲樂在老建築空間重溫泛黃的記憶,舊街的鄉親父老們紛紛到場欣賞,隨著周美君老師悠揚的琴聲與張琳琳老師高亢的女高音,哼唱出一首又一首的經典老歌,演出內容讓街訪鄰居如癡如醉,一同沉浸在懷舊氛圍中。

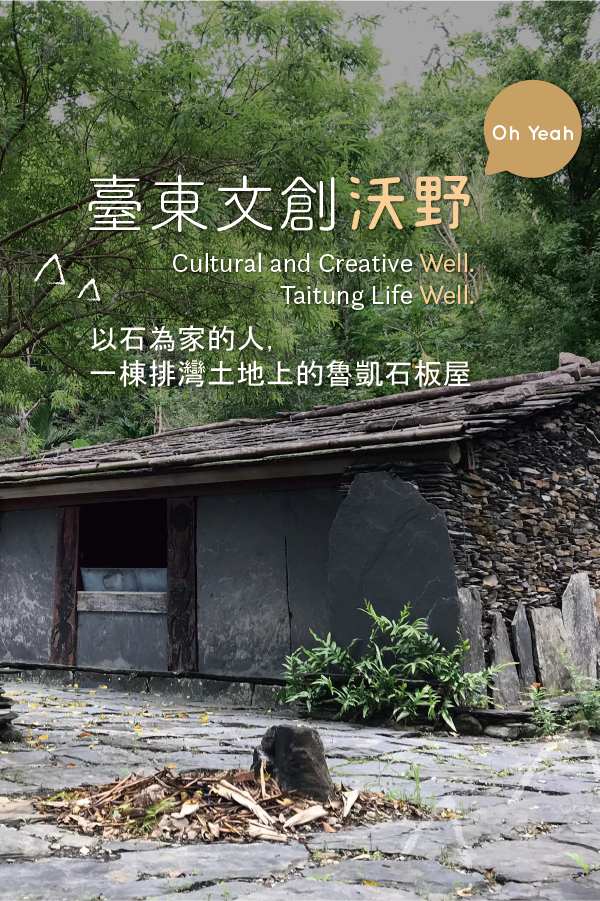

走進部落,與佩刀的藝術美學相遇-高獻庭:「刀,是回家的鑰匙。」 Walk into the Tribe for Encountering the Art of Sword. Kuciling Katatepan said, “The Sword is the Key to Home.”

高獻庭,知本部落卑南族人,族名Kuciling Katatepan,現為藝術工作者,創作媒材以木頭為主,包括佩刀雕刻、傢俱客製、傳統器具製作、裝置藝術陳設等,其中以佩刀作品最廣為人知。

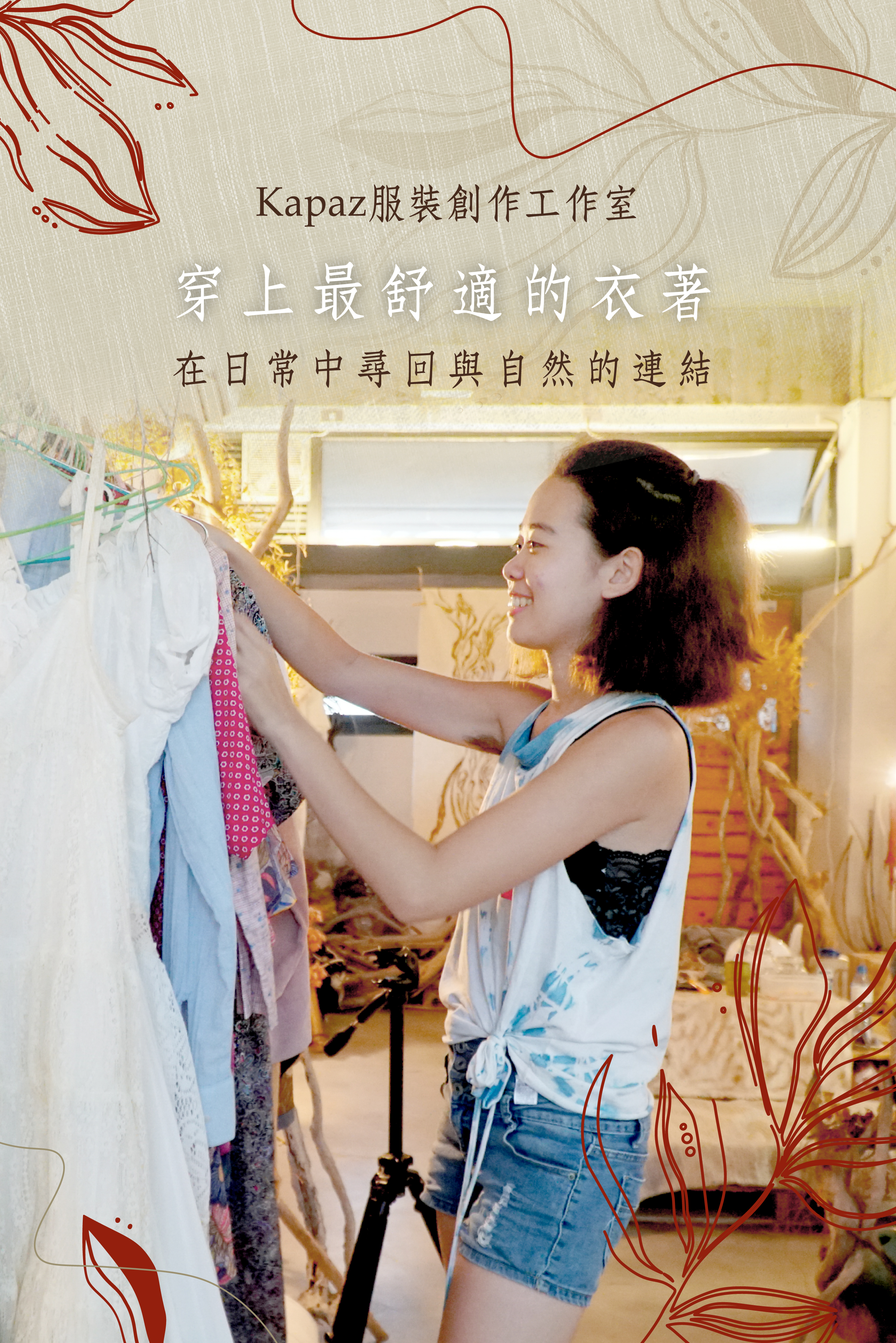

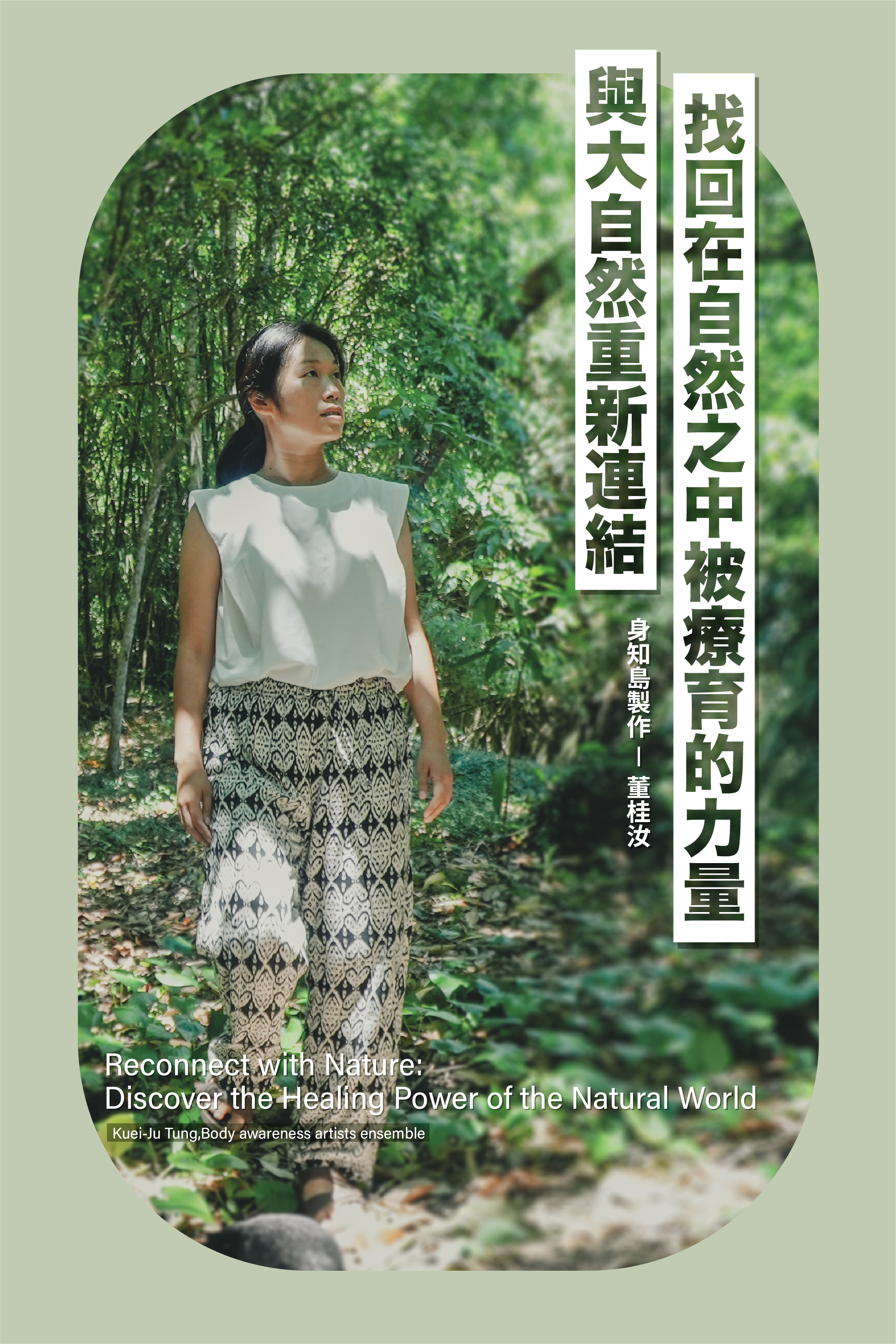

Kapaz服裝創作工作室 -穿上最舒適的衣著 在日常中尋回與自然的連結 Kapaz Clothing Creativity Studio- Put on the most Comfortable Clothing, Find Back the Inborn Connection with Mother Nature in Daily Life.

陽光普照的臺東,一如既往的耀眼,沿著台11線走,就能抵達離太平洋不遠的臺東縣原住民文化創意產業聚落,簡稱TTICC原創聚落,這裡座落著一處值得您深度認識的服裝工作室-Kapaz服裝創作工作室。

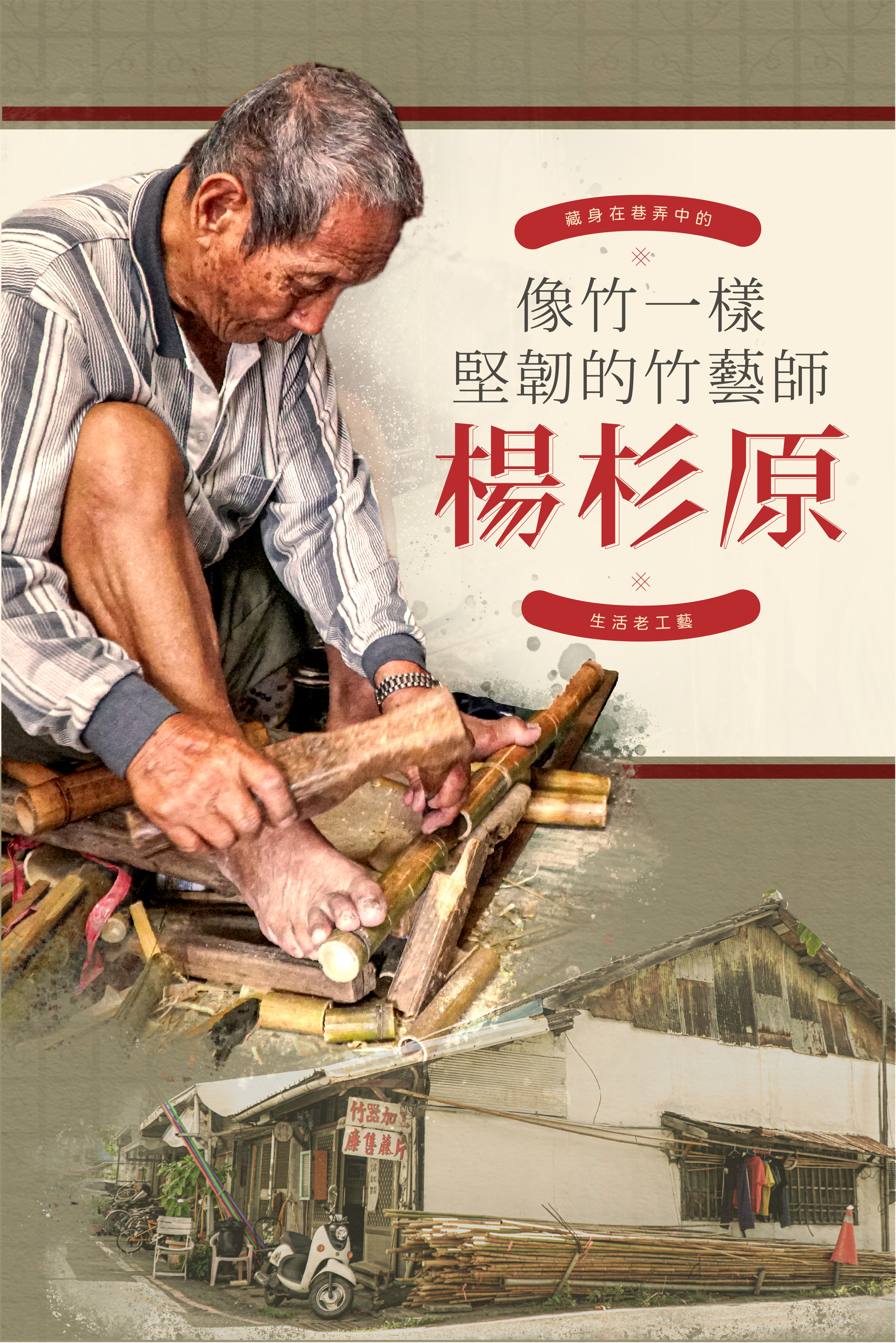

藏身在巷弄中的生活老工藝 The Old Crafts Hidden in the Alley

轉角的矮房外堆砌了成疊的竹竿,牆上的手寫字吊牌「竹器加工、廉售藤片」在風中搖晃,屋內傳出了清脆「咚咚咚」的聲響。他是楊杉原師傅,手拿鑿刀正打造著他最拿手的竹椅,也是目前臺東唯一一位仍在製作竹管家具的老師傅。

沙布喇.安德烈.jpg)

沙布喇.安德烈SABRA ANDRE 臺東首部曲:回到光之所在

在台北紡織展的人聲鼎沸中,台灣設計師沙布喇.安德烈安坐一隅,自成一片安靜、安然的風景。今年度受疫情影響,在13歲離鄉背井之後,他首度有長達3個月的時間都在臺東原住民文化創意產業部聚落駐村,也誕生了他在台北時裝周期間發表的2021春夏時裝—臺東首部曲。

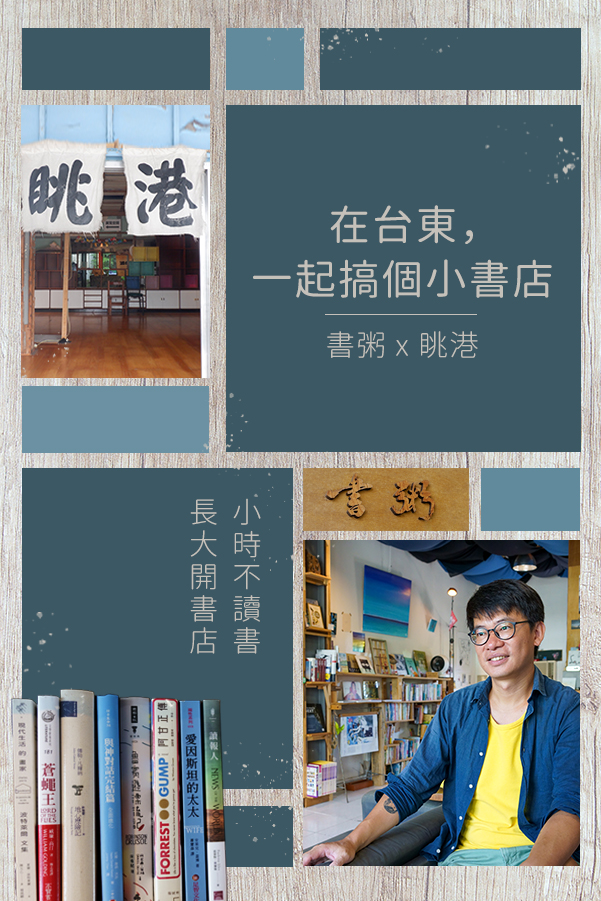

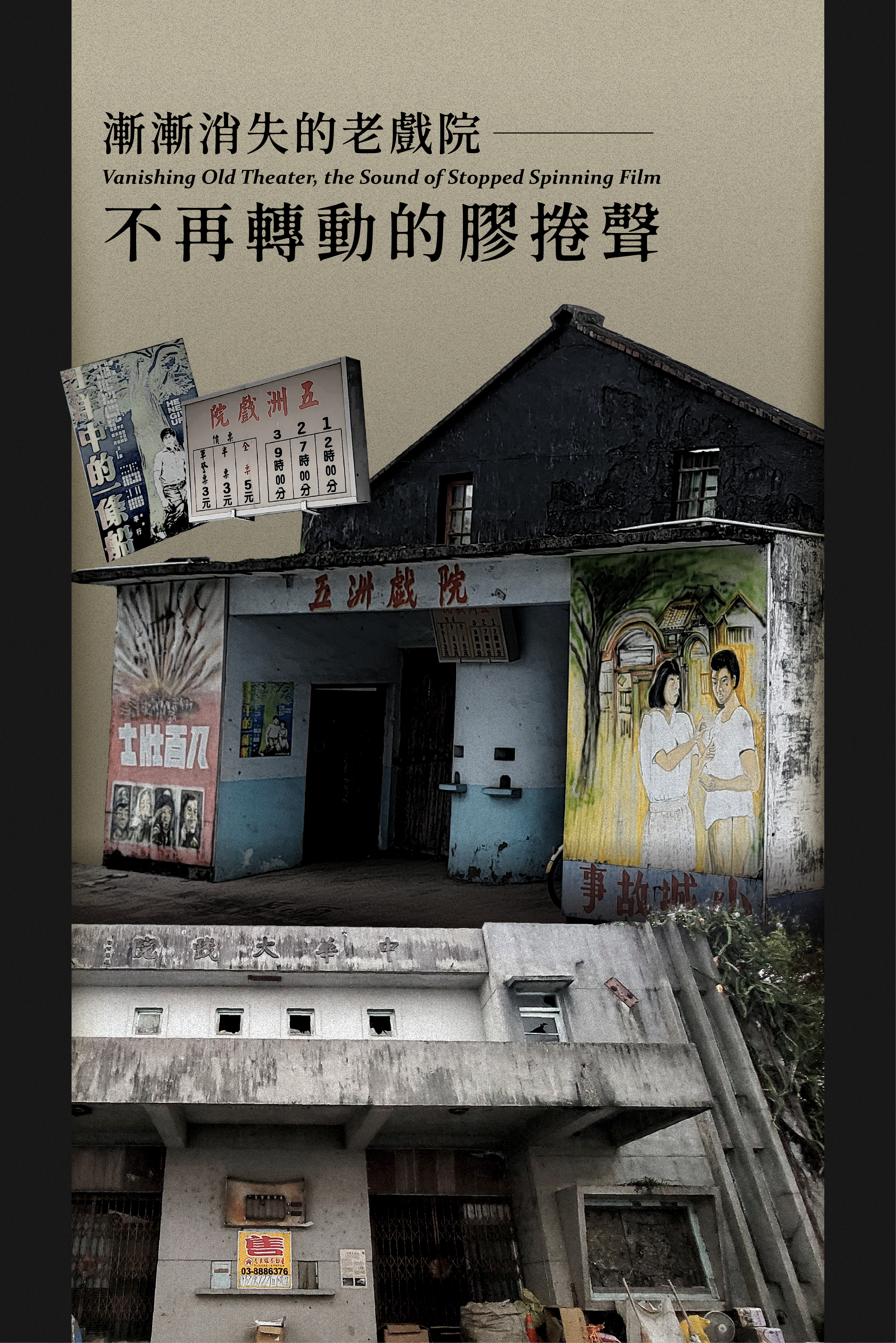

老屋眺港,書能覆粥—台東小鎮書店的另類生存法則

在台東的土壤上,要經營一間書店,是項艱難的挑戰。大至誠品書店撤出,小至在台東各聚落難以見到書店存在,可見一斑。細數那些存在的,如市區的「晃晃書店」結合民宿與餐廳;池上市區融入飲料吧台和旅遊見聞的「借冊所」,乃至池上、關山聚落裡兼售文具用品、參考書籍的小書店——彷彿書店從業者,總要斜槓,副業養起正業。

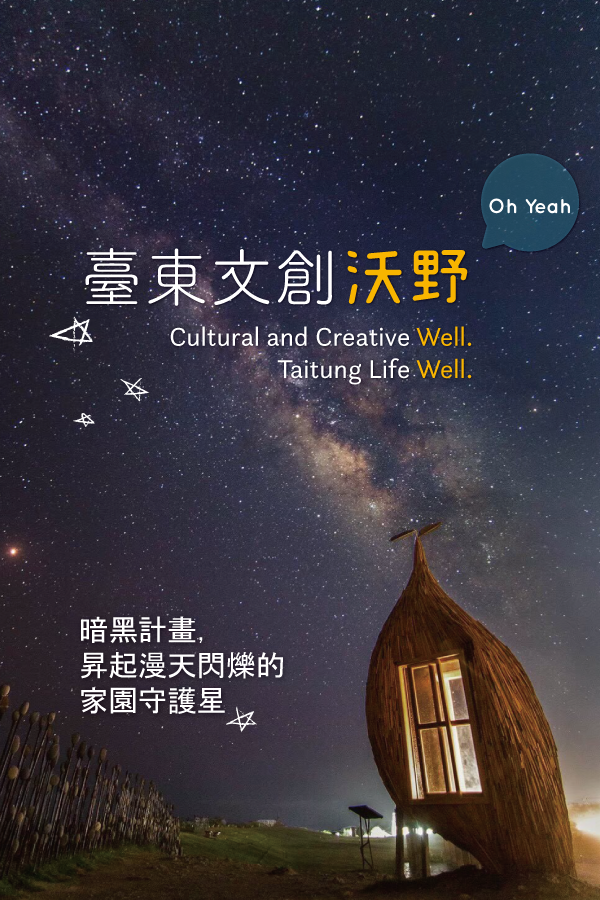

像飛魚躍浪,像島民活在海上—台東新一代造舟與海洋教育

台東一半的生活是海洋。海是一代代的故事與傳承。六月中一個台東豔陽烘烤的無風早晨,我幸運地划著船看見一群「海子」們的成年禮;從遠方來伴走領航的蘭嶼四人拼板舟像風飄拂在海上,尋找順流而行;孩子們手作的格陵蘭舟聚集如魚群,朝十公里外的終點飛躍,跳浪般前進。

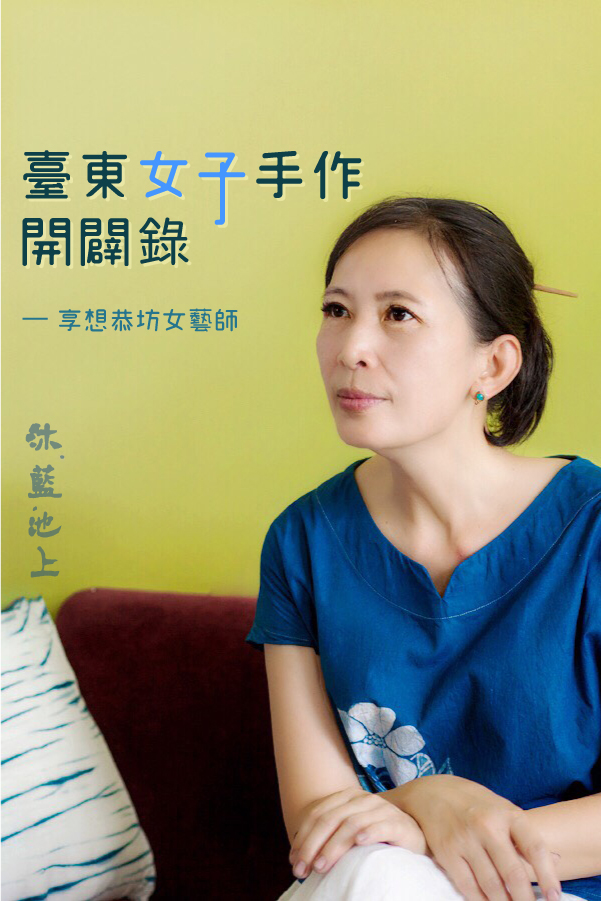

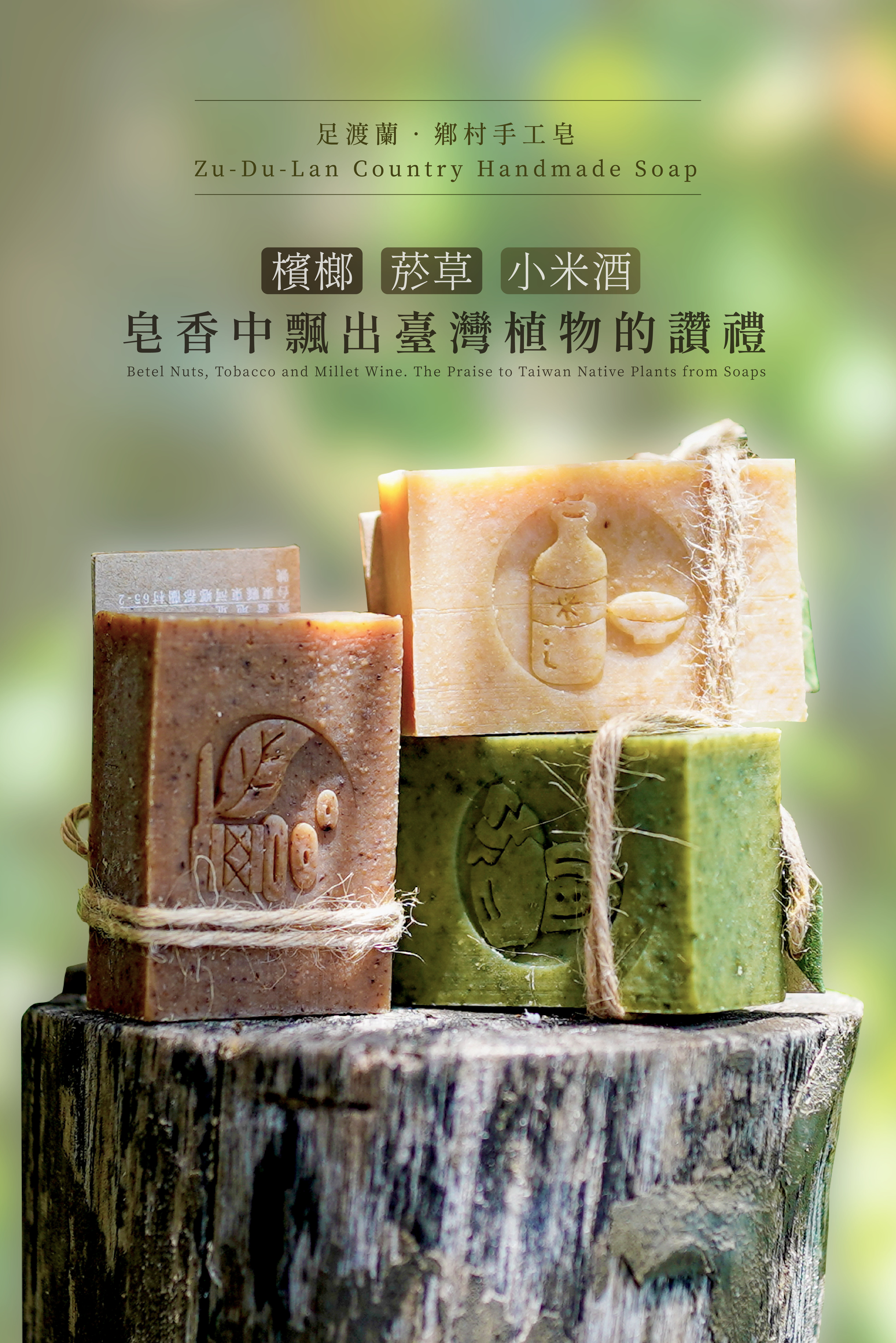

染一片天空與海色,織繪池上的手作姐妹們 — 享想恭坊

稻田一路綿延到視線盡頭,恍如山脈,簇擁著池上開闊綿長的大道。在縱谷的懷抱裡,藍天綻放,小米結穗,花卉明豔昂首——而有一群專情於手藝的女子們,將它們浸染、鉤織、工筆細繪,融入種種日常的器物;用巧手呈現出,在台東經歷的日子。

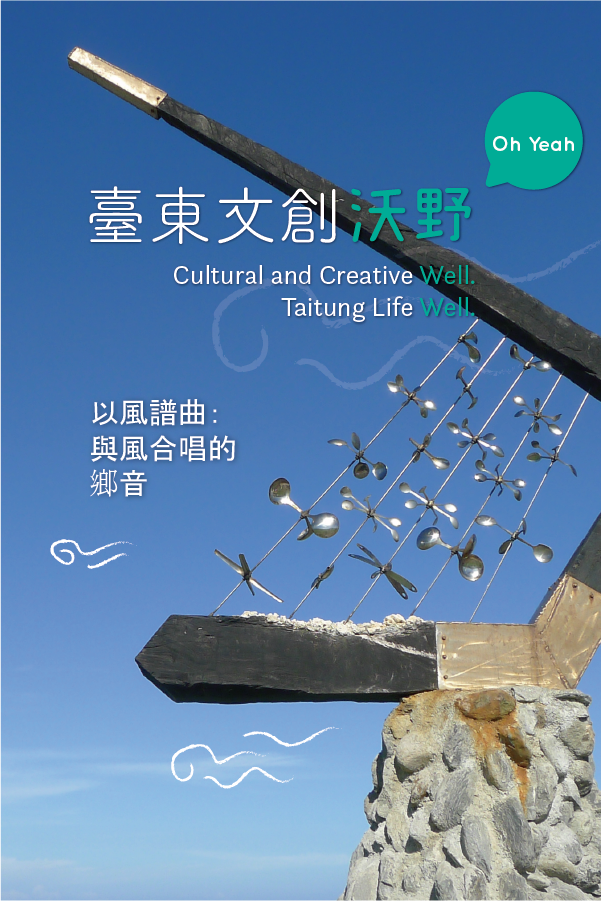

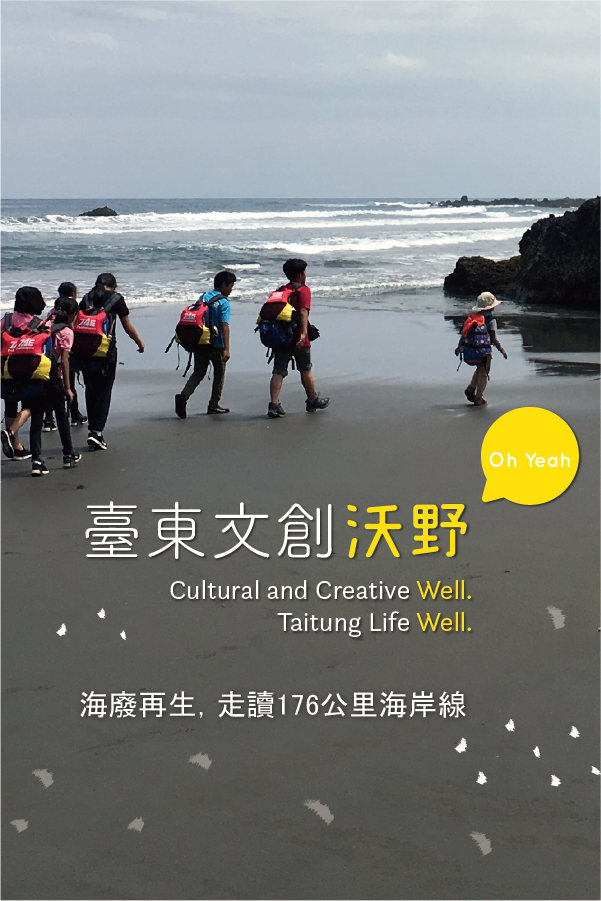

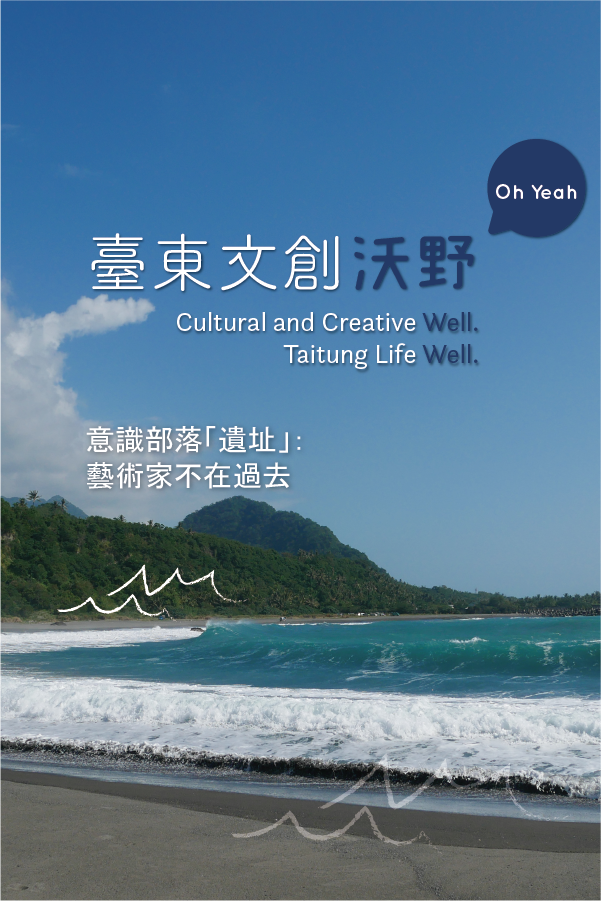

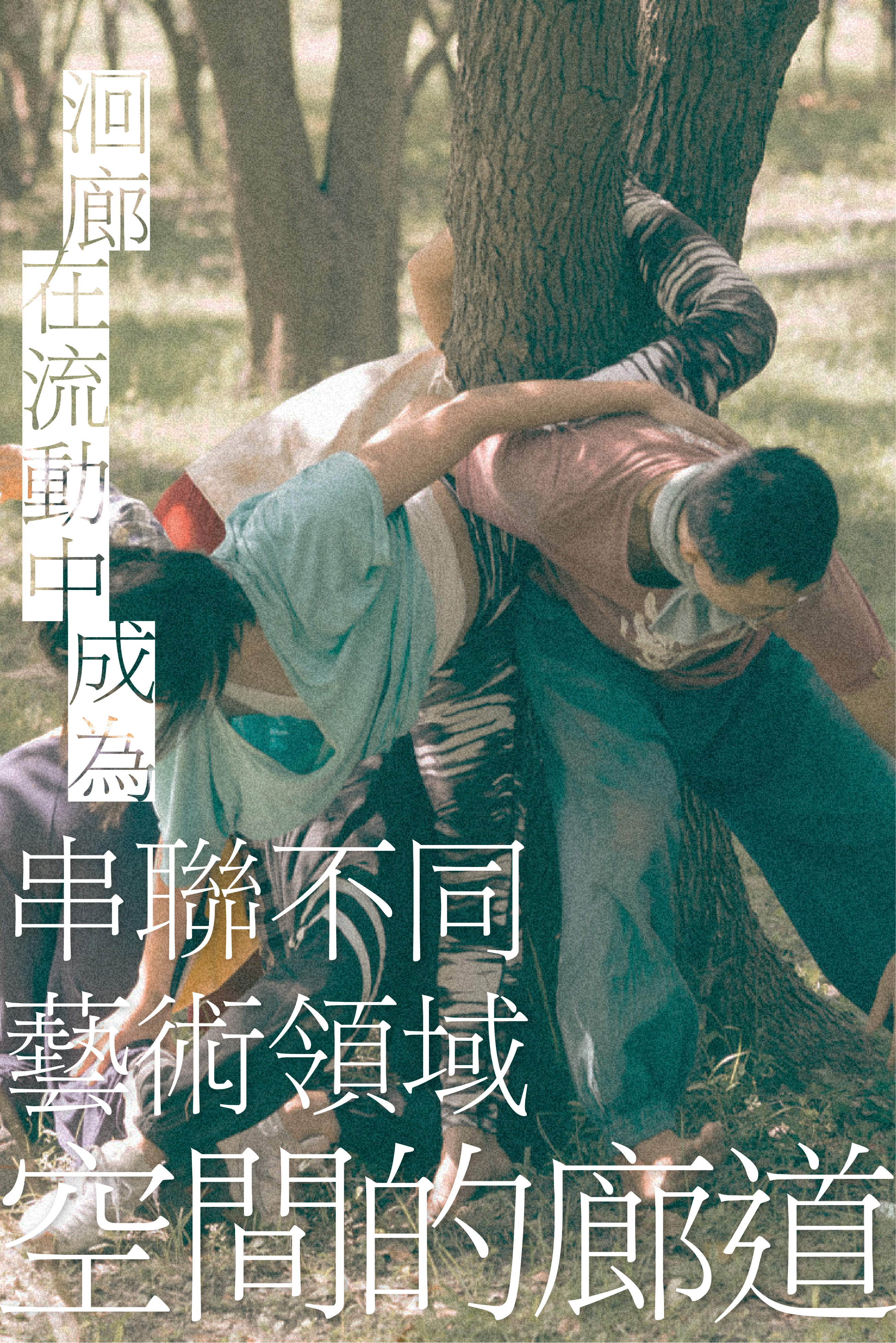

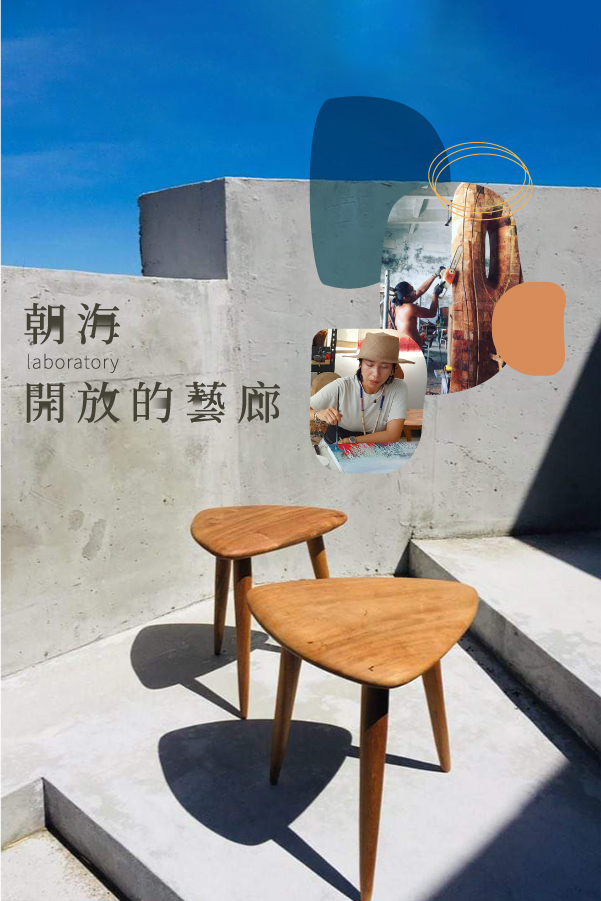

【臺東文創沃野專欄】浪|意識部落「遺址」:藝術家不在過去

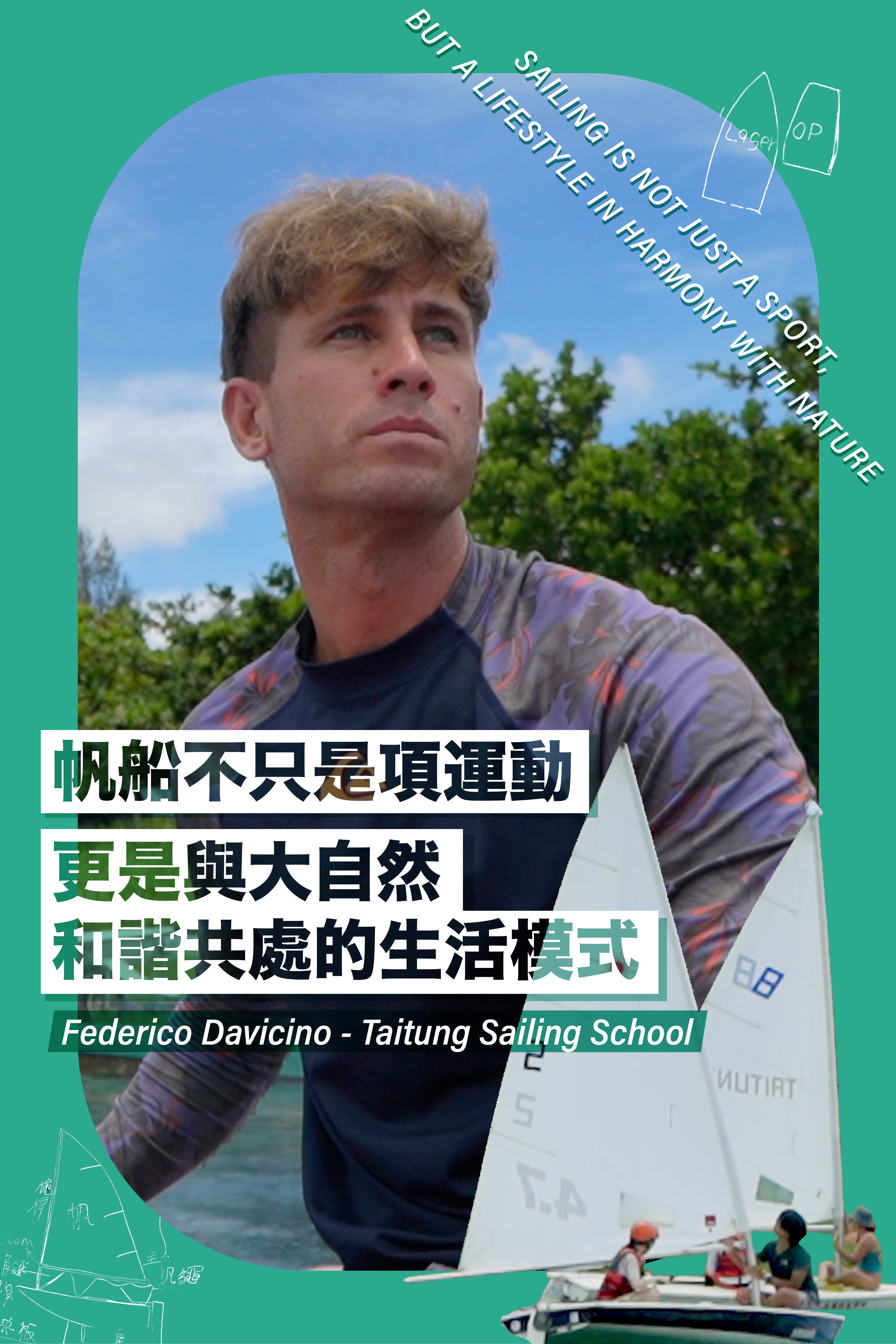

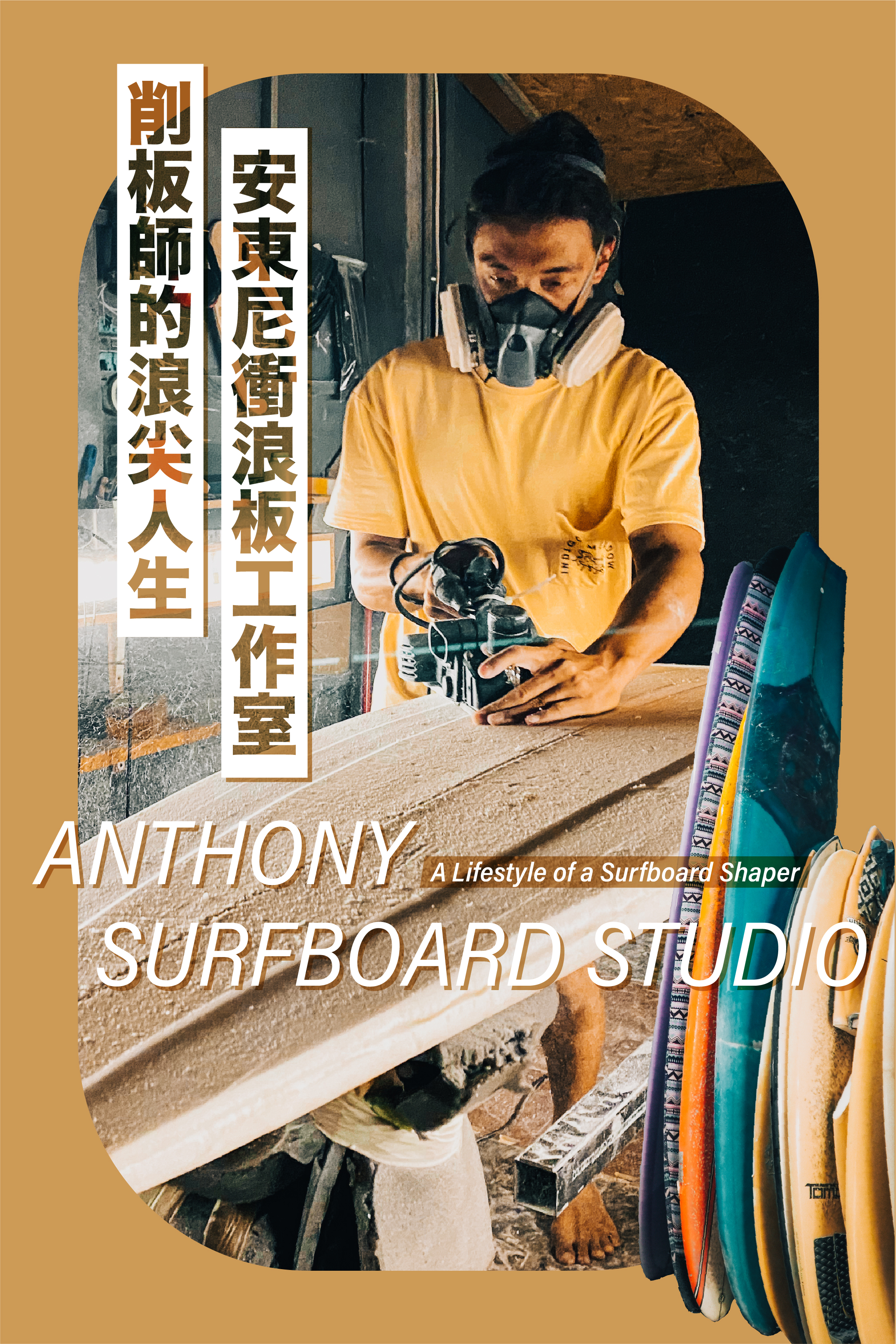

得天獨厚的海岸地形與低緯度的地理位置,使臺東沿岸「浪」的條件成為逐浪人的衝浪天堂。除了借著風向的推移征服海浪,東海岸浪花的乾淨純粹,也孕育沿岸的生機。

海的食藝.jpg)

地景藝術.jpg)